建築日誌

-

H21/8/3

H21/8/3基礎地業 捨てコンクリート工事

基礎下の捨てコンクリートを打設しました。厚さ50mm

Fc-18-12-20-N

基礎鉄筋組みに先立つ特徴

写真をご覧いただいて、基礎最下面の形が一般の住宅基礎と違うのがお分かりいただけますか?

形が板チョコレートの形になっています。

この溝の部分に鉄筋を梁の形に組みます。これを地中梁と称していますが、一般の住宅では無視されている部分です。この地中梁を建物全体にバランスよく配置して地震に強い基礎を実現しています。 -

H21/8/6

H21/8/6基礎鉄筋工事 材料検収

現場に搬入された鉄筋が規格に合ったものかを確認しました。

-

H21/8/8

H21/8/8基礎鉄筋工事 完了

鉄筋の加工、組立が完了しました。これから配筋検査を行い、設計図通りになっているか確認します。

写真からは先に述べました地中梁の形状は判断し難いかもしれません。 -

H21/8/8

H21/8/8基礎鉄筋工事 配筋検査

鉄筋の加工、組立が設計図通り行われているかを、本数、長さ等を計測しながら全数検査しました。

-

H21/8/10

H21/8/10基礎型枠工事 型枠検査

基礎底版の型枠の出来を検査しました。鉄筋と型枠の間に入るコンクリートが規定の厚み(かぶり厚さ)打ち込めるかを確認します。設計地盤より下ですので60mmの空きを確保する必要があります。

コンクリートのかぶり厚さ

基礎の耐久性を高める方法の一つが、基礎鉄筋をいかに錆させないかです。コンクリート自体はアルカリ性ですから新築直後は大丈夫ですが、外部環境からの影響で徐々にコンクリートは中性化していきます。かぶり厚さが少ないと中性化の影響を早く受け鉄筋がさび、さびの分膨張し、コンクリートの亀裂などの瑕疵に繋がって行きます。

住宅の基礎立ち上がり幅が120mmの住宅をよく見かけまが、立ち上がり幅はかぶり厚さや施工精度などを考えても150mmは欲しいところです。 -

H21/8/12

H21/8/12基礎底版コンクリート打設工事

基礎底版コンクリートを打設しました。約23m3のコンクリート量です。しっかりと押さえ込みを行っているか、締め固めは充分かを確認しながらの打設です。

Fc-21+?3-15-20N

基礎コンクリート Fc-21+?3-15-20N

コンクリートの耐久性を高めるためには、コンクリート強度(強さ)も重要です。今回の現場は21N/mm2の強度で設計していますが、生コンプラントから届くコンクリート強度のバラつきなども考え設計強度に+3N/mm2した24N/mm2のコンクリートを打設しています。

またコンクリートのスランプ(流動性、柔らかさ)も重要で、柔らかいコンクリートは初期の亀裂や生コン自体の分離を引き起こす可能性があります。ポンプ車でのコンクリート打設をよく見かけますが、この現場で使用するコンクリートは固練りで耐久性や強度維持を考えていますから、ポンプ車は使用できず(管が詰まってしまう)、ホッパーによる打設を行っています。 -

H21/8/12

H21/8/12基礎底版コンクリート打設工事 品質試験立会い

基礎底版コンクリートのミキサー車2台目よりコンクリートを採取し、コンクリートの品質を確認しました。Fc-24-15-20-N

コンクリート温度:32℃

スランプ:15.0cm

空気量:4.4%

テストピース:6本採取

品質試験立会い

公共の建物では標準化しているコンクリートの品質検査も、こと住宅建設となると省かれる現場が多いですが、当社では現場での立会い及びプラントでの圧縮強度試験も監理者が直接立会い、基礎の品質向上に努めています。 -

H21/8/12

H21/8/12基礎底版コンクリート打設工事 完了

基礎底版コンクリートの打設が完了しました。

-

H21/8/17

H21/8/17木工事 施工状況の確認

木材の手刻み加工状況の確認に、大工さんの作業場へ行って来ました。出来高は約60%です。

手刻み

現在の木材は、プレカットと呼ばれる機械による加工が主流です。

プレカット工場と呼ばれる木材加工工場に木材を持ち込み、設計図面に基いたプレカット図を作成してもらって、木材の刻みを依頼する訳です。

現在のプレカット工場は優秀で図面の不具合等があっても補正してもらえます。そのため簡易な図面で依頼されたり、現場では組み立てるだけですから、設計者、現場の大工さん共に修練を積まなくても出来てしまう環境になってきました。これでほんとによいのでしょうか?

木材には1本1本、木のクセがあります。それは木の生えていた環境等から決まるものですが、そういった木のクセを理解せずに機械で一律に加工するのは問題が多いように感じます。また木の産地からプレカット工場まで、工場から現場までと、輸送コストがかかるのも問題だと思います。 -

H21/8/19

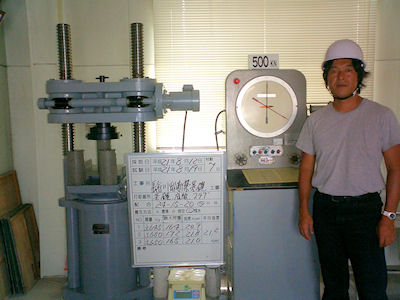

H21/8/19湖北大阪生コンクリート? 試験室にて

基礎底版コンクリート打設工事

コンクリート圧縮破壊試験立会い

底版スラブコンクリート(材齢7日)の圧縮破壊試験に立会いました。供試体3本を圧縮破壊し、コンクリートの強度を確かめています。

No.1 20.9 No.2 21.8 No.3 21.0

平均=21.2N/mm2でした。

規定の強度にコンクリートが達しているため、本日から次の工程に進みます。 -

H21/8/19

H21/8/19基礎鉄筋工事 立上り部

アンカーボルトM12、ホ?ルダウンアンカーボルトM16の設置状況及び付着長さを確認しました。

立上りに設ける設備スリーブ廻りの開口補強筋設置状況を確認しました。 -

H21/8/19

H21/8/19基礎型枠工事 立上り部 完了

基礎立上りの型枠組立が完了しました。